【清明祭】又是一年清明雨,英雄花開永不朽

“燕子來時新社,梨花落後清明”,又至一年清明時,天地萬物皆顯,春和景明,萬象更新。

清明,是氣清景明的節氣,是掃墓祭祀的節日,也是撫今追昔、尋找精神之根的節點。它在時間之河的流動中早已将物候與飲食、風俗、曆史、文學糅合,積澱成一個意蘊豐厚的時令,昭示着中華文明之豐碩厚重與生生不息。

清明節由來

清明節又叫寒食節。相傳春秋時期,晉國公子重耳為躲避禍亂而流亡他國長達十九年,大臣介子推始終追随左右、不離不棄;甚至“割股啖君”。重耳勵精圖治,成為一代名君“晉文公”。但介子推不求利祿,與母親歸隐綿山,晉文公為了迫其出山相見而下令放火燒山,介子推堅決不出山、最終被火焚而死。晉文公感念忠臣之志,将其葬于綿山,修祠立廟,并下令在介子推死難之日禁火寒食,以寄哀思,這就是“寒食節”的由來。

後來由于寒食節和清明節氣的時間相近,人們便把寒食節和清明合成同一天,清明節由此而來。

《左傳》有言:“國之大事,在祀與戎。” 懷念和祭奠,是清明節最重要的節俗。按照舊時習俗,人們要攜帶酒食果品、紙錢等物品到墓地,将食物供祭在親人墓前,将紙錢焚化,再為墳墓掊上新土,折幾枝嫩綠的新枝插在墳上,以求平安,然後行禮祭拜,飲用祭拜的酒食。

清明不僅是一個節氣、一個節日,也是一個節點。于己,清明是緬懷、追思故人的情感出口;于家,清明是追溯源脈的尋根之行;于國,清明是緬懷英烈、追思曆史的“家國同構”的時刻。

“暮春三月,江南草長,雜花生樹”,清明至,2021的春日勝景亦如期而至,但在一百年前,那些為建設中國共産黨的革命先烈們在戰火紛紛的亂世中,奮鬥着,開拓着,創新着!他們為了黨和人民,犧牲在革命道路上,再也無法與親人欣賞春日中盛放的櫻花、木棉、杜鵑,再也無法與親朋一道共賞春光之和煦……

一百年後的清明,踏青路上細雨綿綿,看着沿途那多多盛開的紅木棉,不禁想起一百年前的你們為了我們黨的建立而犧牲做出的巨大貢獻。如今的中國,在黨的帶領下繁榮富強,山河已無恙。

中國共産黨革命先烈

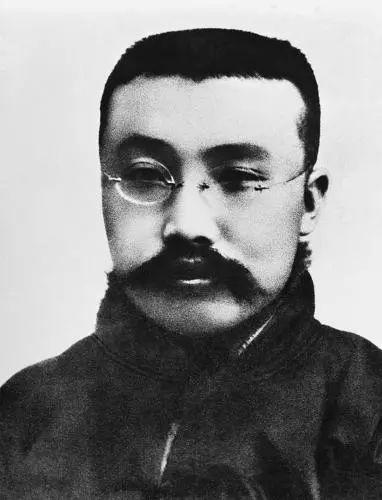

李大钊

河北樂亭人。中國共産主義的先驅,偉大的馬克思主義者、傑出的無産階級革命家、中國共産黨的主要創始人之一。

他不僅是我黨早期卓越的領導人,而且是學識淵博、勇于開拓的著名學者,在中國共産主義運動和民族解放事業中,占有崇高的曆史地位。

毛澤東

湖南湘潭人。中國人民的領袖,偉大的馬克思主義者,無産階級革命家、戰略家和理論家,中國共産黨、中國人民解放軍和中華人民共和國的主要締造者和領導人,政治家,軍事家,詩人,書法家。

周恩來

原籍浙江紹興,1921年加入中國共産黨,是偉大的馬克思主義者,偉大的無産階級革命家、政治家、軍事家、外交家,黨和國家主要領導人之一,中國人民解放軍主要創建人之一,中華人民共和國的開國元勳,是以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體的重要成員。

趙一曼

原名李坤泰,又名李一超,人稱李姐。四川省宜賓人,中國共産黨黨員,抗日民族英雄。曾就讀于莫斯科中山大學,畢業于黃埔軍校六期。趙一曼1935年擔任東北抗日聯軍第三軍二團政委,在與日寇的鬥争中于1936年8月被捕就義。

“小為家,祭祀祖先;大為國,緬懷英烈。”清明節早已超越一人一地一事的悲喜,走向一方、一國。清明節之所以不斷積澱、沿襲不衰,正因為清明節承載了一代又一代中國人對曆史的追思、對家國的珍視。它标記着感恩與珍重、逝去與銘記、過去和未來。

審核:黃廣鳳

文字:黃熙茹

來源:網絡

編輯:英国正版365官方网站“蒲公英”記者團